- 全部分类/

- 生活艺术/

- 西北农林科技大学学报(社会科学版)

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

“三农”问题研究 | “三乡人”:乡村文化振兴的主体叙事及其文化逻辑

“三农”问题研究 | “三乡人”:乡村文化振兴的主体叙事及其文化逻辑

-

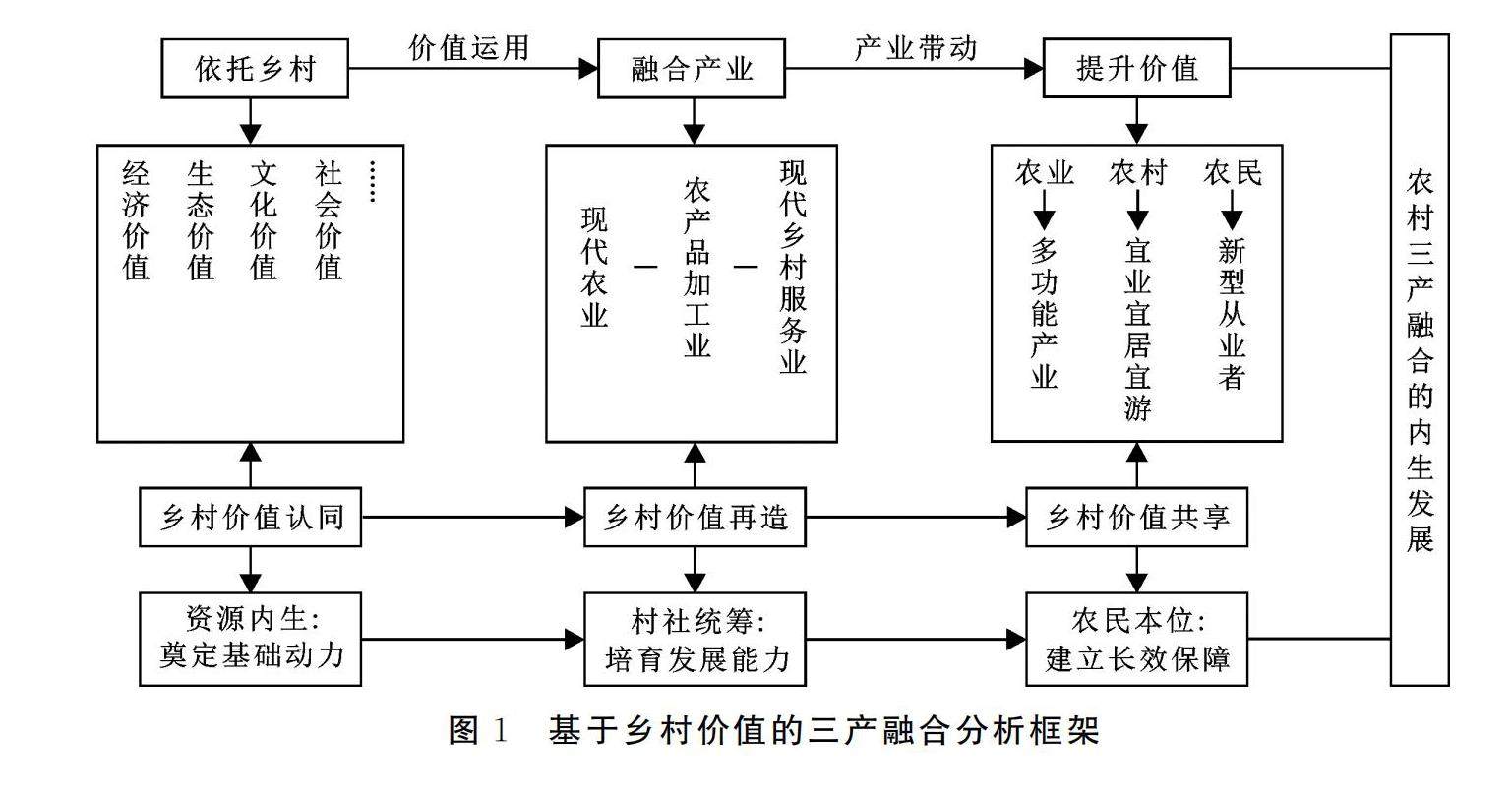

“三农”问题研究 | 农村三产融合的内生路径及实践逻辑

“三农”问题研究 | 农村三产融合的内生路径及实践逻辑

-

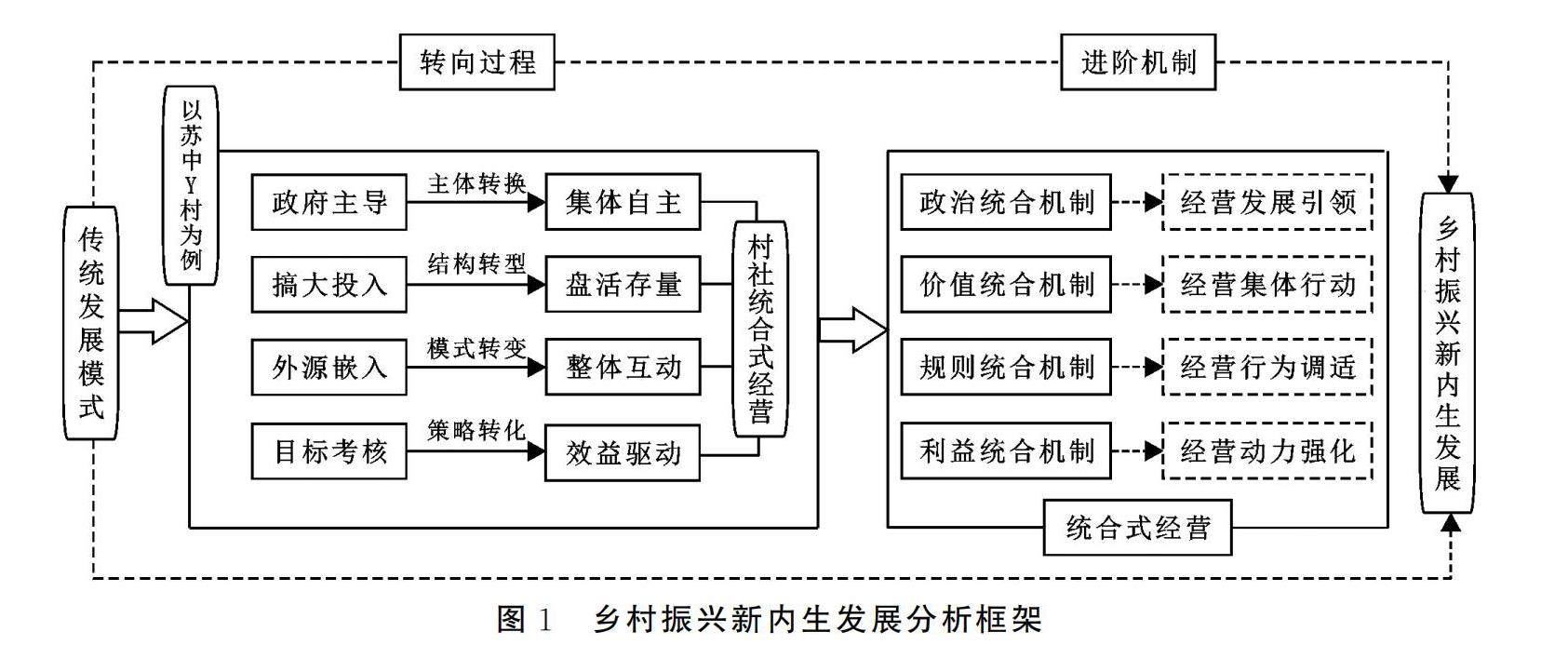

“三农”问题研究 | 统合式经营:乡村振兴新内生发展的实践转向与进阶机制

“三农”问题研究 | 统合式经营:乡村振兴新内生发展的实践转向与进阶机制

-

“三农”问题研究 | 新时代农村基层党组织引领和美乡村建设的实践研究

“三农”问题研究 | 新时代农村基层党组织引领和美乡村建设的实践研究

-

“三农”问题研究 | 全过程互动治理:党建引领基层社会治理共同体构建的逻辑与路径

“三农”问题研究 | 全过程互动治理:党建引领基层社会治理共同体构建的逻辑与路径

-

“三农”问题研究 | 数字乡村背景下农村基层党组织建设的目标导向、现实困境与路径优化

“三农”问题研究 | 数字乡村背景下农村基层党组织建设的目标导向、现实困境与路径优化

-

“三农”问题研究 | 我国粮食生产支持政策的历史演进、变迁逻辑与未来展望

“三农”问题研究 | 我国粮食生产支持政策的历史演进、变迁逻辑与未来展望

-

“三农”问题研究 | 农业新质生产力视角下粮食安全保障机制及审计治理

“三农”问题研究 | 农业新质生产力视角下粮食安全保障机制及审计治理

-

“三农”问题研究 | 大食物观赋能高质量发展的内在机理

“三农”问题研究 | 大食物观赋能高质量发展的内在机理

-

“三农”问题研究 | 历史演变视角下耕地撂荒问题研究

“三农”问题研究 | 历史演变视角下耕地撂荒问题研究

-

农业经济 | 赋能视角下新型农业经营主体对新技术的获取和应用

农业经济 | 赋能视角下新型农业经营主体对新技术的获取和应用

-

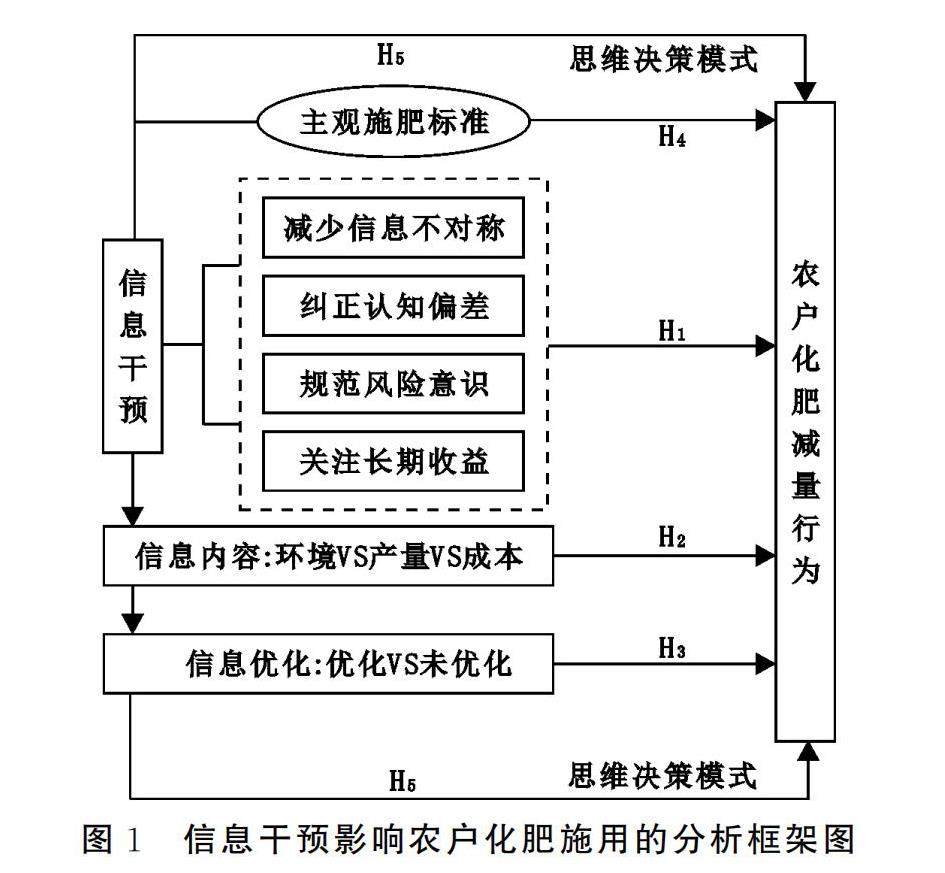

农业经济 | 信息干预策略在化肥减量中的应用

农业经济 | 信息干预策略在化肥减量中的应用

-

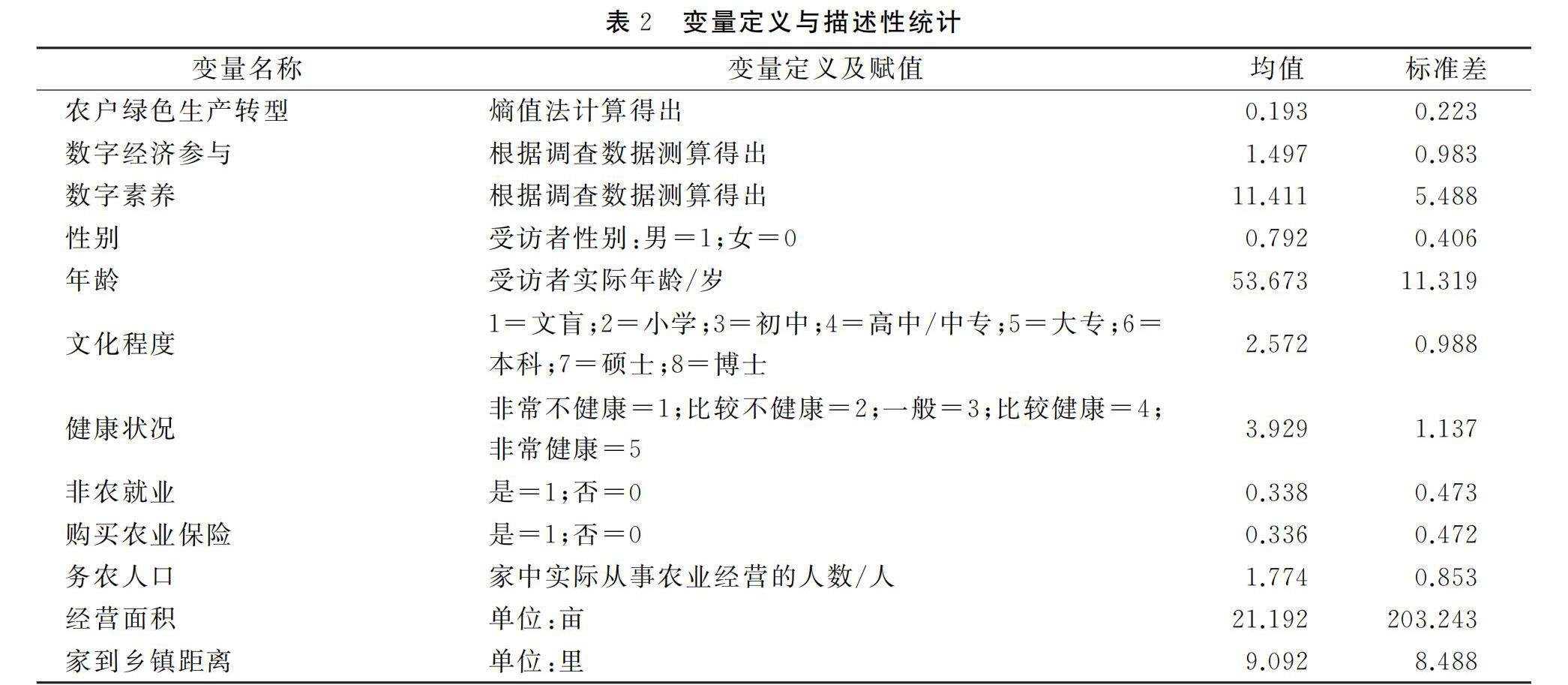

农业经济 | 数字经济参与对农户绿色生产转型的影响

农业经济 | 数字经济参与对农户绿色生产转型的影响

-

历史文化 | 解体与重构:近代关中地区水利秩序的变迁

历史文化 | 解体与重构:近代关中地区水利秩序的变迁

-

历史文化 | 关中书院制度对解决乡村阅读困境的启示

历史文化 | 关中书院制度对解决乡村阅读困境的启示

-

历史文化 | 石声汉《齐民要术今释》古音校注研究

历史文化 | 石声汉《齐民要术今释》古音校注研究

登录

登录