- 全部分类/

- 文学文摘/

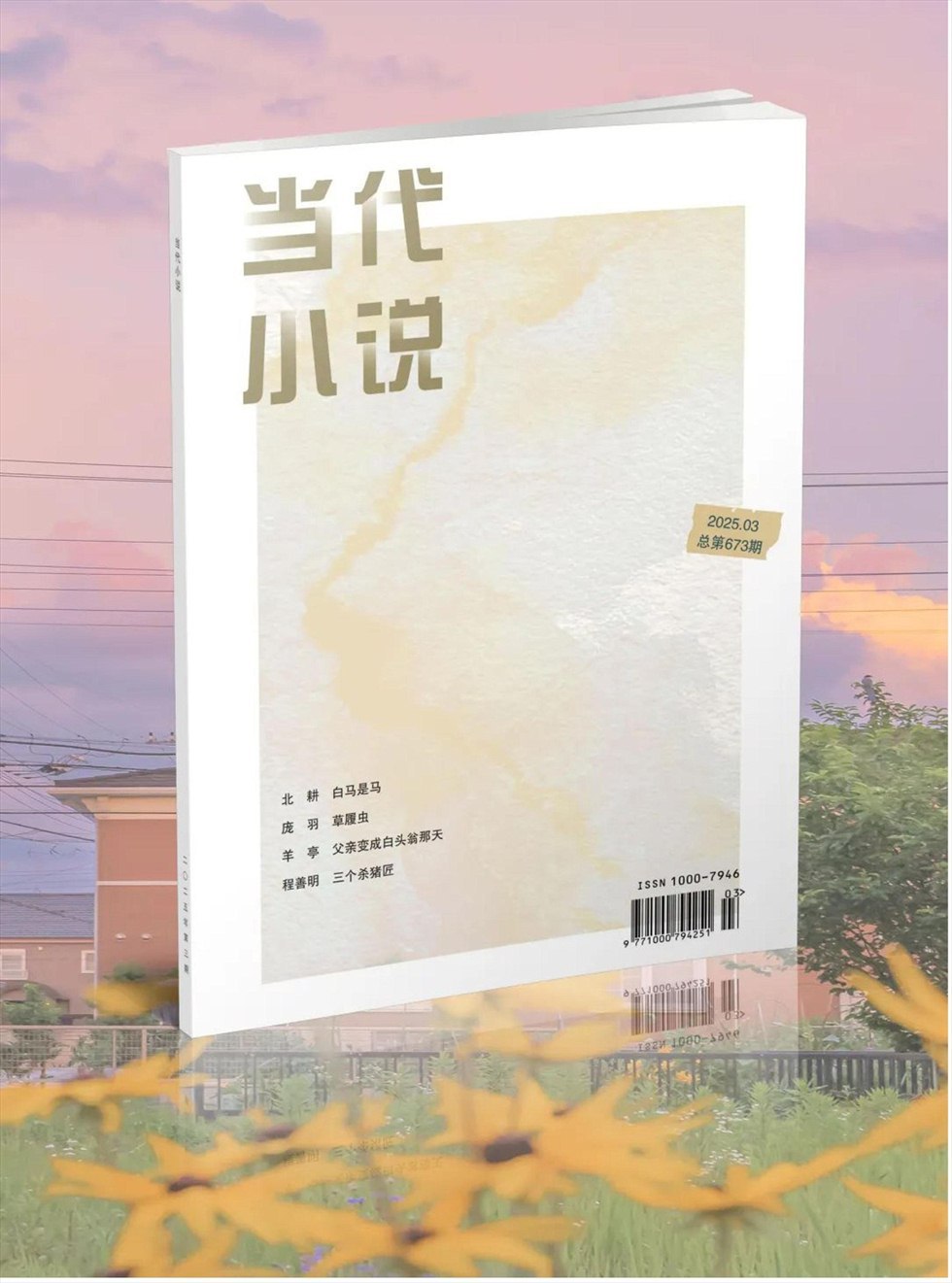

- 当代小说

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

主编力荐 | 白马是马

主编力荐 | 白马是马

-

青年作家小辑 | 草履虫

青年作家小辑 | 草履虫

-

青年作家小辑 | 黑虎

青年作家小辑 | 黑虎

-

青年作家小辑 | 老东西

青年作家小辑 | 老东西

-

青年作家小辑 | 俄罗斯套娃

青年作家小辑 | 俄罗斯套娃

-

青年作家小辑 | 人海

青年作家小辑 | 人海

-

青年作家小辑 | 疯子刘

青年作家小辑 | 疯子刘

-

青年作家小辑 | 裂隙开掘与内部突围

青年作家小辑 | 裂隙开掘与内部突围

-

先锋工坊 | 父亲变成白头翁那天

先锋工坊 | 父亲变成白头翁那天

-

民间格调 | 三个杀猪匠

民间格调 | 三个杀猪匠

-

民间格调 | 大槐村西牲口集

民间格调 | 大槐村西牲口集

-

民间格调 | 棒棒

民间格调 | 棒棒

-

海右走笔 | 我身边的老街巷

海右走笔 | 我身边的老街巷

登录

登录