目录

快速导航-

习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 习近平关于民营经济高质量发展重要论述的原创性贡献

习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 习近平关于民营经济高质量发展重要论述的原创性贡献

-

习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 中国式现代化道路探索的辩证方法与中庸智慧

习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 中国式现代化道路探索的辩证方法与中庸智慧

-

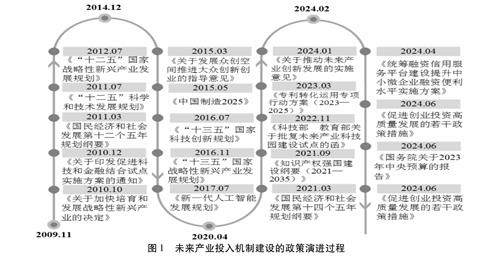

未来产业与新质生产力 | 建立未来产业投入增长机制:内在逻辑与实践路径

未来产业与新质生产力 | 建立未来产业投入增长机制:内在逻辑与实践路径

-

未来产业与新质生产力 | Deepseek等通用人工智能涌现中企业新质生产力的发展路径

未来产业与新质生产力 | Deepseek等通用人工智能涌现中企业新质生产力的发展路径

-

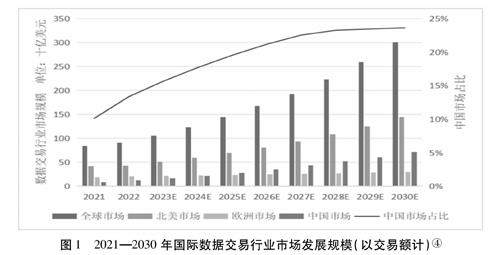

“一带一路”研究 | “数字丝绸之路” 数据跨境流动机制:逻辑框架与路径选择

“一带一路”研究 | “数字丝绸之路” 数据跨境流动机制:逻辑框架与路径选择

-

“一带一路”研究 | 绿色“一带一路”与全球环境治理的完善

“一带一路”研究 | 绿色“一带一路”与全球环境治理的完善

-

中国文论关键词研究 | 中国文论的话语行为

中国文论关键词研究 | 中国文论的话语行为

-

中国文论关键词研究 | 赞曰:《文心雕龙》关键词阐释的诗径与理路

中国文论关键词研究 | 赞曰:《文心雕龙》关键词阐释的诗径与理路

-

中国文论关键词研究 | 字以表义:元代字说中的文论观念

中国文论关键词研究 | 字以表义:元代字说中的文论观念

-

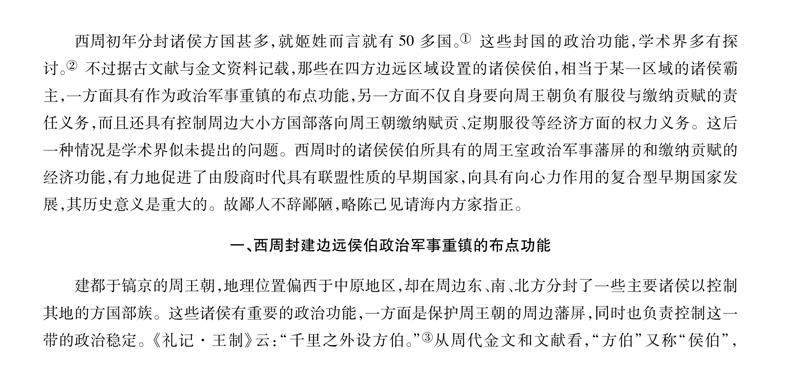

中国古代制度史研究 | 论西周封建侯伯的政治军事与经济功能

中国古代制度史研究 | 论西周封建侯伯的政治军事与经济功能

-

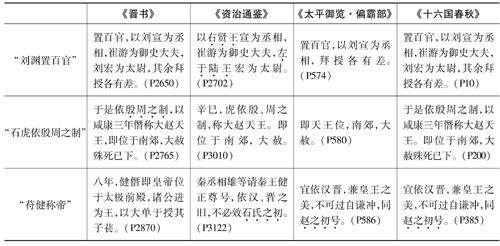

中国古代制度史研究 | 殷周之制抑或北族传统?

中国古代制度史研究 | 殷周之制抑或北族传统?

-

数字赋能与机制创新 | 数字经济时代反垄断法促进创新的机制与实现

数字赋能与机制创新 | 数字经济时代反垄断法促进创新的机制与实现

-

数字赋能与机制创新 | 数字政府驱动公共服务效率提升:内在机理、现实困境与实践进路

数字赋能与机制创新 | 数字政府驱动公共服务效率提升:内在机理、现实困境与实践进路

登录

登录