目录

快速导航-

言说 | 较远的观察者

言说 | 较远的观察者

-

正典 | 托付

正典 | 托付

-

正典 | 葵花

正典 | 葵花

-

专辑 | 老友

专辑 | 老友

-

专辑 | 霜叶红于二月花

专辑 | 霜叶红于二月花

-

专辑 | 1941年7月20日

专辑 | 1941年7月20日

-

专辑 | 小小说的细节(创作谈)

专辑 | 小小说的细节(创作谈)

-

评论 | 能量生成于何处

评论 | 能量生成于何处

-

纪念抗日战争胜利80周年 | 六指

纪念抗日战争胜利80周年 | 六指

-

纪念抗日战争胜利80周年 | 老林

纪念抗日战争胜利80周年 | 老林

-

芳华 | 一路有你

芳华 | 一路有你

-

芳华 | 程小芋的心事

芳华 | 程小芋的心事

-

素年 | 巴彦呼硕草原之夜

素年 | 巴彦呼硕草原之夜

-

素年 | 鸟瞰

素年 | 鸟瞰

-

世相 | 对门有猫叫

世相 | 对门有猫叫

-

世相 | 成语中的春秋战国

世相 | 成语中的春秋战国

-

浮生 | 逝者四题

浮生 | 逝者四题

-

浮生 | 水泉巷

浮生 | 水泉巷

-

中国元素·家风 | 其实都明白

中国元素·家风 | 其实都明白

-

中国元素·家风 | 父亲病了

中国元素·家风 | 父亲病了

-

小时候 | 气球小狗

小时候 | 气球小狗

-

小时候 | 三支铅笔

小时候 | 三支铅笔

-

小时候 | 一只洋辣罐的传说

小时候 | 一只洋辣罐的传说

-

地方 | 家乡志二题

地方 | 家乡志二题

-

它们 | 格格

它们 | 格格

-

它们 | 我家的水沙

它们 | 我家的水沙

-

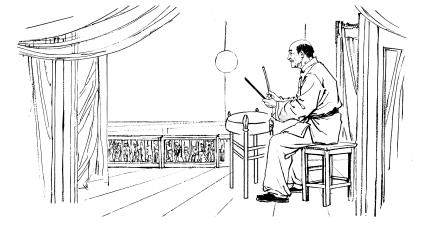

村庄 | 鼓点

村庄 | 鼓点

-

村庄 | 还账

村庄 | 还账

-

村庄 | 杏花春雨

村庄 | 杏花春雨

-

科幻 | 一天的恋爱

科幻 | 一天的恋爱

-

科幻 | 差时陪伴

科幻 | 差时陪伴

登录

登录